シナリオプランニングと未来創造ダイアローグの相性(前編)

シナリオプランニングについてご紹介するとき、いつもお伝えしているのが「作成した未来についてのシナリオはアウトプットではなく、インプット」ということ。

長らくこのメールマガジンを読んでくださっている人は「また、その話しか…」と思い、スクロールするのをやめようと思われたかもしれませんが、今回はまた違った観点でお話をするので、もう少しお付き合いください。

シナリオプランニングに取り組む目的

企業や自治体、その他の場でシナリオプランニングをやる目的のひとつは、現在のような先行きが不透明な世の中において、自組織や自チームを不確実な変化に対応できるようなものに変えていきたいということではないでしょうか。

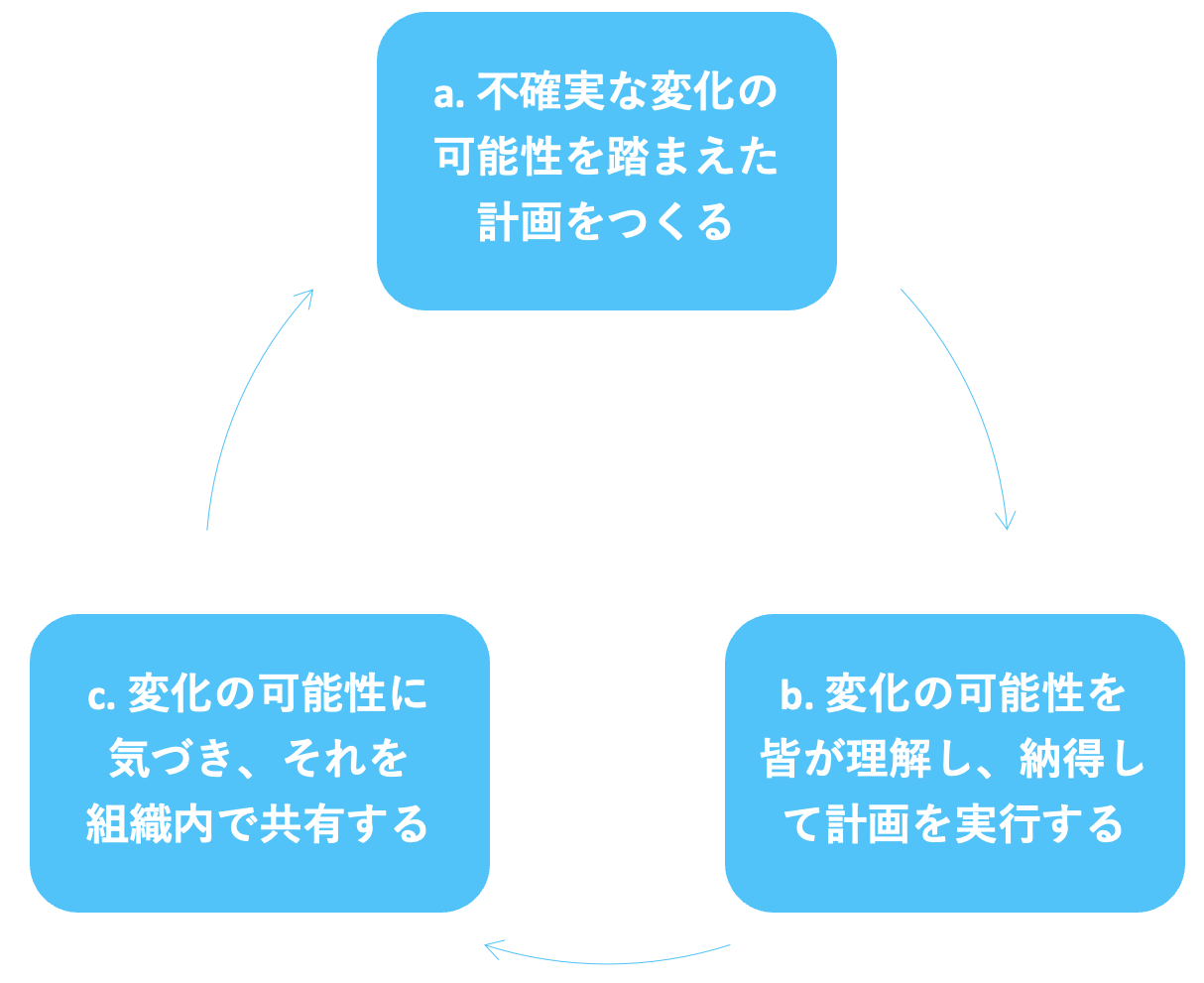

その目的を達成するためには、単にシナリオプランニングに取り組んで未来のシナリオをつくるだけではなく、次の図に示したようなサイクルを回していかなければいけません。

だいぶ抽象化しているので表現されていない細かい点が気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、「組織でシナリオプランニング活動をどう活かすのか」という点を理解するためにつくったものですので、そういう観点でご覧ください。

組織でシナリオプランニングを活用するサイクル

このサイクルの起点となっているのが「不確実な変化の可能性を踏まえた計画をつくる」、つまりシナリオプランニングに取り組み、戦略オプション検討を経て、戦略や中期経営計画などにつなげていくステップです。

この a の部分で終わってしまうのが、私が何度もお伝えしている「アウトプットとしてつくって終わりにしてしまうこと」に相当します。

そうではなく「インプットとして活用する」、言い換えれば、つくったシナリオをきっかけとして、組織内のさまざまな活動につなげていく必要があります。

見落としがちな「理解」と「納得」

その時に見落としがちなのが b のステップ「変化の可能性を皆が理解し、納得して計画を実行する」という部分の最初の3分の2ほどの部分。つまり「変革の可能性を皆が理解し、納得して」の部分です。

シナリオプランニングに取り組み、戦略オプション案の検討に取り組んだことがある方なら実感があると思いますが、シナリオプランニングを元にして出した戦略オプション案の中には、現在取り組んでいるものとかけ離れたものも出てきます。

そういう案が最終的に何らかの計画に盛り込まれ、いざ実行しなければならないとなったとき、多くの人は「なんで、こんな今やっているものとは関係ない、すぐに結果が出るかどうかもわからないようなことをやらなきゃいけないんだ。目の前のことで十分に忙しいのに…」と感じるはずです。

それもそのはず、シナリオプランニングに取り組んだ結果出てきた戦略オプション案の中には、いわゆる「緊急ではないが重要である」対応策が多く含まれています。

なぜ「緊急ではないが重要」なものは実行されないのか?

例えば、皆さん個人としての「緊急ではないが重要である」対応策を思い浮かべてください。できれば、なるべく重要度が高いものがいいですね。

ここで急に私が皆さんに対して「今すぐその対応策をやってください」と言ったとするとどうでしょうか?

「なんでお前なんかに急に言われないといけないんだ。それに、今、目の前に緊急なものがあるというのに」と思うのではないでしょうか?

それは組織でも同じです。特に皆さんが計画策定などの意思決定側に近い場合、つまり、皆さんが「決めて指示を出す」側に近ければ近いほど、先ほどの例でいうところの「私」に近い立場にいることになります。

指示を出す方としては「重要なんだからやりましょう」と言うだけですが、実行しなければいけない方としては、急に言われてもやる気にならないわけです。

では、実行するためには何が必要かというと b のステップにも書いた「納得」です。 そして、これも b に書いているとおり、「納得」するためには「なぜ、それをやらなければいけないのかについて理解」することが必要になります。

では、組織のシナリオプランニングの取り組みにおいて、多くの人に「緊急ではないが重要である」対応策を実行する意義を理解してもらい、納得してもらうためには何をすれば良いのでしょうか。

なぜ「緊急ではないが重要」なものは実行されないのか?

そのための手法はいろいろあります。 そのうちのひとつが、その戦略オプションを検討した流れを追体験するということ。そして、それをできるようにと考え、体系化したのが「未来創造ダイアローグ」なのです。

私の説明不足もあり、よく「未来創造ダイアローグは、シナリオプランニングの”簡易版”ですよね」と言われることがあります。そして、そのままの認識だけで未来創造ダイアローグに取り組んでいただくと「簡易版の割には難しいですね」と言われることもあります。

そう言われて「言い方には気をつけないといけないな」と反省します。

未来創造ダイアローグをシナリオプランニングの “簡易版” と位置づけることは間違いではないものの誤解を生む表現でもあります。

たしかにシナリオプランニングに最初のステップから取り組むことと比べると手軽ではあります。しかし、将来における不確実な可能性を考え、それに向けた対応策をとることが簡単になるわけではありません。

その簡単ではない不確実な可能性と対応策を考えることだけに集中してもらうために開発したのが未来創造ダイアローグなのです。

そして、なぜ、それを開発したのかというと、ここまで書いたとおり、シナリオプランニングをとおして計画などを策定したメンバーの取り組みを追体験してもらうからです。 それは「こういうことが決まりました」と一方的に対応策を伝えられることと比べると簡単なことではありません。

しかし、不確実な可能性と対応策を考えることだけに集中して追体験をすることで、取り組みのハードルを下げながら、なぜ、その対応策に取り組むことになったのかを「理解」し、「納得」することができます。

なぜ「緊急ではないが重要」なものは実行されないのか?

『戦略と実行』を書いた清水勝彦氏は、戦略を実行することについて次のように書いています。

<ここでの鍵は、目標や戦略があるかないか以上に、「知らせる」「明示される」の裏側、つまり「知った」「共有できた」という社員の側の理解であり、気持ちにあると思う>

別のところでは、このことを「腹に落ちる」という表現で紹介しています。

誰が見ても明らかな目の前の危機に取り組む対応策ならともかく、不確実な将来の可能性に備えるための対応策に腹落ちしてもらうことは簡単ではありません。

そのような状況を解消するひとつの手法が、シナリオプランニングの取り組みを追体験し、共有言語とするための未来創造ダイアローグなのです。

今回のコラムで図のサイクルすべてについて書こうと思っていましたが、とても重要な b のステップを書いているうちにだいぶ長くなってしまいました。ここまでの内容をひとまず前編として、次の c のステップ、そして全体の総括は後編として次の機会にご紹介します。

コラム執筆者:新井 宏征(あらい ひろゆき)

株式会社スタイリッシュ・アイデア 代表取締役

東京外国語大学大学院修後、SAPジャパン、情報通信総合研究所(NTTグループ)を経て、現在はシナリオプランニングやプロダクトマネジメントの考え方を応用し、事業と組織の両面からクライアントの変革を支援するコンサルティング活動に従事。

Saïd Business School Oxford Scenarios Programmeにおいて、世界におけるシナリオプランニング指導の第一人者であるRafael Ramirezや、Shell Internationalでシナリオプランニングを推進してきたKees van der HeijdenやCho-Oon Khongらにシナリオプランニングの指導を受ける。

その内容を理論的な基礎としながら、2013年の創業以来、日本の組織文化や慣習にあわせた実践的なシナリオプランニング活用支援を行っている。

資格として、PMP(Project Management Professional)、英検1級、TOEIC 990点、SAP関連資格などを保有している。

主な著書に『実践 シナリオ・プランニング』、訳書に『プロダクトマネジャーの教科書』、『成功するイノベーションは何が違うのか?』、『90日変革モデル』、『世界のエグゼクティブが学ぶ 誰もがリーダーになれる特別授業』(すべて翔泳社)などがある。